Abbildung 1: gescannte Oberfläche der 10 verschiedenen

Mooreichenproben

Die im Weiteren beschriebenen

Untersuchungen konnten nicht an allen zur Verfügung stehenden Proben

durchgeführt werden. Es wurden weitestgehend nur die als brauchbar eingestuften

Hölzer untersucht. Bei manchen Untersuchungen, mussten selbst hierbei nochmals

Einschränkungen der Anzahl vorgenommen werden (vor allem bei der

Altersbestimmung).

Vorgenommene Untersuchungen und

Ergebnisse

Beim Rauchen einer Pfeife (bzw. schon beim Stopfen

dieser) kommt es zu einer Reihe von zum Teil dramatischen Änderungen im Holz des

Pfeifenkopfes. Wie stark diese Änderungen ausfallen bestimmen letztendlich die

Brauchbarkeit und die Rauchbarkeit (im Sinne des Geschmacks) eine Pfeife. Es

wurden verschiedene Tests ausgewählt, die diese Veränderungen vor allem während

des Rauchens (aber auch während des Stopfens) beschreiben sollen. Dies beginnt

mit dem Alter des Holzes (und somit des Grades des Abbaus des Holzes) und der

Holzdichte. Die Holzausgleichsfeuchtigkeit, die Wasseraufnahme und das Quellmaß

geben Auskunft über den chemischen Zustand (vor allem die Affinität zu Wasser)

des Holzes (und somit auch über den Grad des Abbaus). Diese höhere

Wasseraffinität ergibt sich v.a. durch den geänderten Kritallisationsgrad der

Zellulose da sich beim Holzabbau ein höherer Anteil an amorphen Bereichen

ausbilden kann die für Wassermoleküle leichter zugänglich sind. Des Weiteren ist

die Quellung/Schwindung entscheiden für die Verwendbarkeit des Holzes, da beim

Stopfen relativ viel Feuchtigkeit aufgenommen werden muss. Die chemische Analyse

gibt Aufschluss über die anorganische Zusammensetzung des Holzes; d.h. welche

Stoffe wurden in welchem Umfang nachträglich eingelagert.

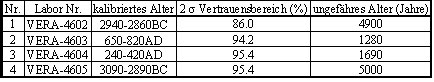

Altersbestimmung mittels

Radiokohlenstoffbestimmung (C14)

Die Altersbestimmung von vier

Proben (Nummer 1 bis 4) wurde an der Universität Wien, Vienna Environmental

Research Accelerator (VERA) von Frau Prof. Wild durchgeführt (siehe Tab. 1). Die

Proben waren zwischen rund 1300 und 5000 Jahren alt.

Tabelle 1: Radiokohlenstoffdatierung der vier Proben (BC =

vor Christi Geburt; AD = ano domini)

Der Vergleich der gescannten Oberflächen

(Abb. 1) mit dem Alter (Tab.1) zeigt, dass die Farbgebung nicht mit dem Alter

zusammenhängt, sondern von anderen Faktoren abhängt (Lagerungsbedingungen etc.).

Rauchbarkeit

Die

Rauchbarkeit, d.h. die Brauchbarkeit des Holzes für den Pfeifenbau wurde von

Herrn Prammer – folgend dem Schulnotensystem; 1 = Sehr Gut; bis 5 = Nicht

Genügend – eingestuft (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Rauchbarkeit der verschiedenen Proben

Stellt man die Rauchbarkeit der Farbe

gegenüber, sieht man, dass vor allem die braunen Farbtöne bei den schlechten

Qualitäten überwiegen (siehe Tab. 3).

Tabelle 3: Rauchbarkeit, gereiht nach dem

Schulnotensystem

Bruyère –als Referenz - wird als sehr

gut rauchbar beschrieben.

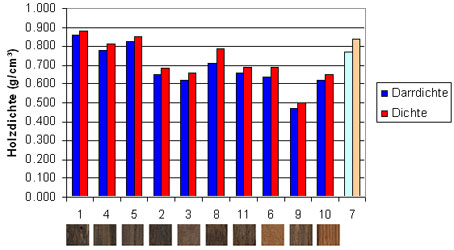

Holzdichte

Die

Holzdichte ist einer der universellen Holzqualitätsparameter. Sie steht mit sehr

vielen weiteren Parametern in direktem Zusammenhang. Im Fall der Mooreiche ist

sie auch ein Hinweis auf bisher stattgefundene Abbauprozesse.

Die Holzdichte wurde einerseits als

Darrdichte (das ist die Dichte des absolut trockenen Holzes) als auch bei der

Feuchtigkeit, die sich im Normklima (20°C, 65% r.LF) einstellt (rund 12%

Holzfeuchtigkeit) bestimmt.

Die Ergebnisse zeigen eine starke

Schwankung zwischen 0,62 und 0,86 g/cm³ Darrdichte. Wagenführ und Scheiber

(1985) geben Darrdichtewerte von 0,58 bis 0,73 g/cm³ an. Die Probe 7 (Bruyère)

hatte eine Darrdichte von 0,77 g/cm³ (siehe Abb. 2).

Abbildung 2: Darrdichte (blau) und Rohdichte (bei 12%

Holzfeuchtigkeit; rot) der Proben, sortiert nach der Abnahme der Rauchbarkeit.

Die Probe 7 ist Bruyère.

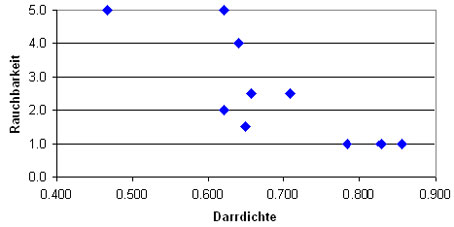

Auch hier lässt sich ein leichter

Zusammenhang zwischen Rauchbarkeit und Dichte herstellen: Gute Rauchbarkeit

verlangt relativ hohe Dichte (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Die Abhängigkeit der Rauchbarkeit von der

Holzdichte (ohne Probe 7).

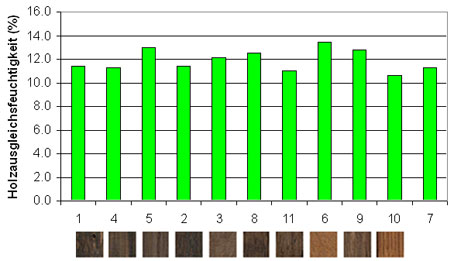

Holzausgleichsfeuchtigkeit

Bei einem bestimmten Klima

stellt sich nach einiger Zeit im Holz eine bestimmte Holzfeuchtigkeit ein. Die

Proben wurden im Normklima (20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit) über mehrere

Wochen gelagert. Bei Fichtenholz stellt sich in diesem Klima eine

Ausgleichsfeuchte von etwa 12% ein. Änderungen können hier vor allem durch einen

veränderten holzchemischen Aufbau hervorgerufen werden. Die Werte schwankten

zwischen 10,6 und 13,5% (siehe Abb. 4). Es kann kein strenger Zusammenhang mit

der Rauchbarkeit hergestellt werden.

Abbildung 4: Holzausgleichsfeuchtigkeit der Proben (gereiht

nach abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)

Das

Quellverhalten

Holz nimmt auf Grund seiner Hygroskopizität auch

Feuchtigkeit aus der Luft (d.h. aus der Luftfeuchtigkeit) auf. Unter dem so

genannten Fasersättigungsbereich (ungefähr 30% Feuchtigkeit; hier sind die

Zellwände mit Feuchtigkeit gesättigt, aber kein flüssiges Wasser in den

Zellhohlräumen) kommt es bei weiterer Trocknung zu Schwind-Erscheinungen. Das

Quellen tritt eben bei Wiederbefeuchtung auf, und ist zahlenmäßig dem Schwindmaß

gleich zu setzten.

Das Ausmaß der Quellung (Schwindung) ist abhängig von der

anatomischen Richtung. In tangentialer Richtung ist es am Höchsten, und zwar

ungefähr doppelt so hoch wie in radialer Richtung. Die Quellmaße verhalten sich

wie folgend: längs:radial:tangential = 1:10:20

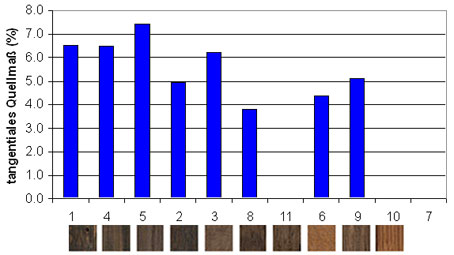

In erster Linie wurde das

tangentiale Schwindmaß ausgewählt - hier liegen die höchsten Werte vor. Laut

Wagenführ und Scheiber (1985) liegen diese Werte zwischen 6,9 und 14,2%. Um

Ungenauigkeiten der Präparation ein wenig auszugleichen wurde des Weiteren noch

das Volumsquellmaß errechnet.

Die Werte der tangentialen Quellung

schwankten zwischen 3,8 und 7,4% (siehe Abbildung 5) und sind somit etwas

geringer als in der Literatur beschrieben. Dies dürfte auf die generell sehr

hohe Variabilität als auch auf den Umstand, dass es nicht immer möglich war die

Proben exakt zu präparieren, zurück zu führen sein. Durch die zum Teil nicht

perfekte Orientierung, kommt es zu einer geringen Verschiebung in Richtung

radialem Schwindmaß, und somit zu einer Reduktion der Werte.

Nachdem Bruyère

nicht orientiert wächst, ist ein Vergleich hier nicht möglich.

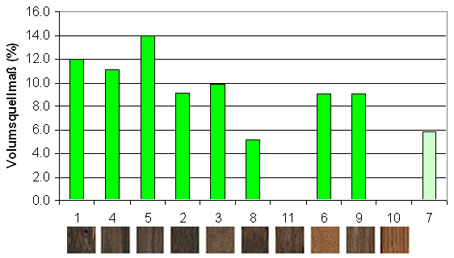

Es ist ein sehr schwacher Trend zu

höheren Werten bei guter Rauchbarkeit zu erkennen. Das Volumsquellmaß (Abb. 6)

bestätigt den Trend des tangentialen Quellmaßes. Es kann ein schwacher

Zusammenhang mit der Rauchbarkeit erkannt werden: Bessere Rauchbarkeit bei

höheren Quellmaßen.

Abbildung 5: Tangentiales Quellmaß der Proben (gereiht nach

abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)

Reduzierte Quellung ist zumeist ein

Hinweis auf eine „Modifikation“ des Holzes – wie es zum Beispiel auch beim

Dämpfen des Holzes auftritt. Eine Änderung der chemischen Zusammensetzung – im

Sinne der organischen Hauptbestandteile (Zellulose, Lignin, Hemizellulosen) –

kann auch zur Verringerung der Quellung führen. Bzw. hängt die Quellung stark

mit der Dichte zusammen. D.h. wird die Dichte durch Abbauprozesse reduziert,

wird sich auch die Quellung verringern.

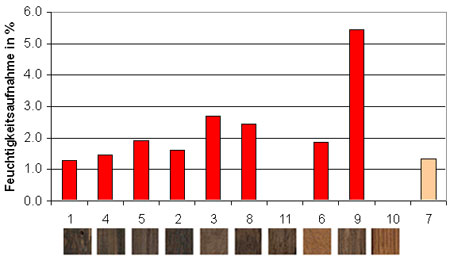

Feuchtigkeitsaufnahme

Die Feuchtigkeitsaufnahme ist

ein wesentliches Kriterium einer guten Pfeife. Während des Rauchens muss der

Holzkörper aus dem Tabak Feuchtigkeit aufnehmen.

Dieses Kriterium wurde

versucht nachzustellen. Darrtrockenen Proben wurden in einem geschlossenen Gefäß

über einer offenen Wasseroberfläche für 20 Minuten gelagert (kein Kontakt der

Proben zum flüssigen Wasser). Die Proben wurden vor und nach der Lagerung

gewogen und die Massenzunahme durch die Wasseraufnahme bestimmt.

Abbildung 6: Volumsquellmaß der Proben (gereiht nach

abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)

Abbildung 7: Feuchtigkeitsaufnahme der Proben (gereiht nach

der Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)

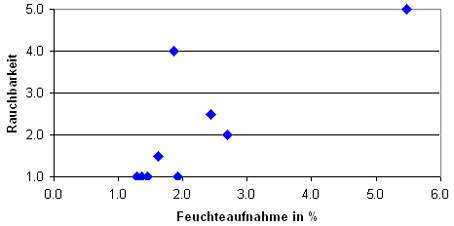

In Abbildung 8 ist zu erkennen, dass es

einen Zusammenhang zwischen der Wasseraufnahmekapazität (in 20 Minuten) und der

Verwendbarkeit zum Pfeifenbau gibt. Sehr gut rauchbare Hölzer nehmen weniger

Wasser auf, als schlechte Qualitäten. Die Menge an aufgenommenem Wasser in der

sehr guten Rauchbarkeitsklasse entspricht relativ genau der Menge, die Bruyère

aufnehmen kann. Auch dies dürfte in erster Linie ein Hinweis auf die

organisch-chemische Beschaffenheit des Holzes und somit der Zustand des Holzes

(Abbau des Holzes) sein.

Abbildung 8: Die Abhängigkeit der Rauchbarkeit von der

Wasseraufnahme in 20 Minuten (ohne Probe 7, 10, 11).

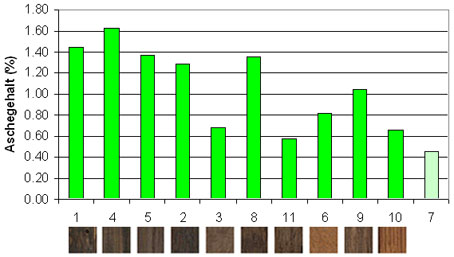

Aschegehalt

Bestimmung des Aschegehaltes:

Ein bis

zwei Gramm des vorher getrockneten Probenmaterials wurden in einem Tiegelofen

bei 700°C verascht. Dabei wurden im ersten Teil der Oxidation die Tiegel

zugedeckt um den Austrag von Asche während der intensiven Verbrennung der

Kohlenstoffhältigen Verbindungen zu verhindern. Nach ca. 1 Stunde wurden die

Tiegel abgedeckt, und weitere 3 Stunden im Ofen belassen. Nach dem Abkühlen der

Tiegel wurde der Masseverlust bestimmt (siehe auch Fengel und Wegener 1989). Es

wurden jeweils mindestens zwei Bestimmungen durchgeführt.

Abbildung 9: Aschegehalt der Proben (gereiht nach

abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)

Der Aschegehalt gibt an, wie viele

anorganische Substanzen (weitestgehend Salze) sich im Holz befinden. Wagenführ

und Scheiber (1985) geben ungefähr 0,8% für Mooreiche an. D.h. die gemessenen

Werte (von 0,5 bis 1,6% - siehe Abb. 9) befinden sich ungefähr im zu erwartenden

Bereich.

Die Aschegehaltswerte für frisches Eichenholz liegen bei rund 0,2%

(Wagenführ und Scheiber 1985). Bei der Mooreiche sind die Werte vor allem durch

die Einlagerung von Salzen durch die Lagerung selbst erhöht.

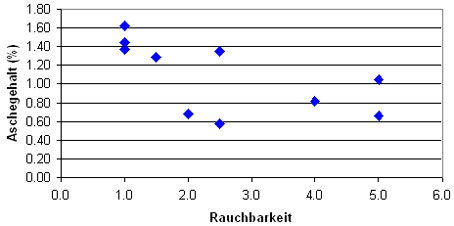

Abbildung 10: Die Abhängigkeit der Rauchbarkeit vom

Aschegehalt (ohne Probe 7).

In den Abbildungen 9 und 10 ist zu

erkennen, dass die Rauchbarkeit mit dem Aschegehalt zusammenhängt: Gute

Rauchbarkeit ist bei hohen Aschengehalten gegeben. Da die Rauchbarkeit sehr

stark mit der Farbe korreliert (siehe oben), dürfte es hier vor allem auf den

Zusammenhang mit der Eisen-Gerbstoff-Reaktion, die für die Dunkelfärbung des

Eichenholzes verantwortlich ist, zurückzuführen sein.

Elementgehalt

Bestimmung der Elemente im

Probenmaterial (Elementaranalyse):

Vor der Bestimmung wurde das Material für

48 Stunden bei 40°C und 80 mbar im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Zur Analyse

wurden jeweils 500-700 mg der getrockneten Proben verwendet.

Die Proben

wurden in verschließbare, hochdruckgeeignete Teflongefäße eingewogen und mit 0,5

ml 30%igem H2O2 (Wasserstoffperoxidlösung), 1ml 70%iger HClO4 (Perchlorsäure)

und 6ml conc. HNO3 (Salpetersäure) versetzt. Der Hochdruck-Mikrowellen

Aufschluss wurde in eine Labormikrowelle (MLS 1200) durchgeführt. Dazu wurde ein

Programm mit unterschiedlichen Heiz- und Kühlphasen verwendet: 2 min 250 Watt, 1

min Kühlen, 2 min 250 Watt, 1 min Kühlen, 8 min 250 Watt, 1min Kühlen, 4 min 650

Watt, 1 min Kühlen 5 min 350Watt, 10 min Kühlen.

Nach einer Aufschlussdauer

von 35 Minuten wurden die Gefäße abgekühlt, die Aufschlusslösung filtriert, und

mit bi-destilliertem Wasser auf 50ml aufgefüllt. Die qualitative und

quantitative Bestimmung der Metalle wurde unter Verwendung von Metall-Standards

mittels Flammen AAS (Atom Absorption Spektroskopie) und ICP-OES (Inductive

Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) durchgeführt.

Es wurden folgende Elemente

bestimmt:

Natrium, Kalium, Eisen, Kalzium, Magnesium, Zink, Kupfer, Chrom,

Mangan, Nickel und Aluminium

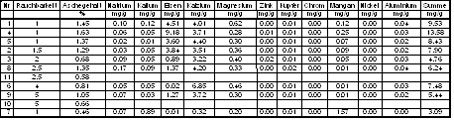

Tabelle 4: Element- und Aschengehaltsanalyse der Proben

(gereiht nach der Rauchbarkeit)

In Tabelle 4 ist zu sehen, dass die

Elemente Natrium, Kalium, Zink Kupfer, Chrom, Mangan, Nickel und Aluminium kaum

vertreten sind. Vor allem Eisen, Kalzium und Magnesium zeigen höhere Werte.

Fengel und Wegener (1989) beschreiben die Elemente Kalzium und Magnesium, als

die häufigsten Element im Holz. Diese Elemente sind wichtig beim Aufbau der

Holzmasse.

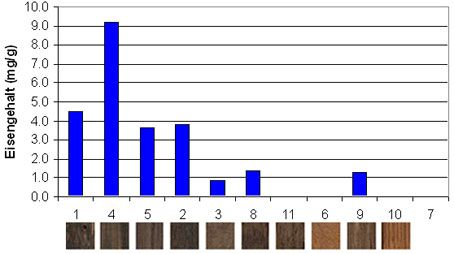

D.h. vor allem der Eisen-Wert ist für die Mooreiche interessant.

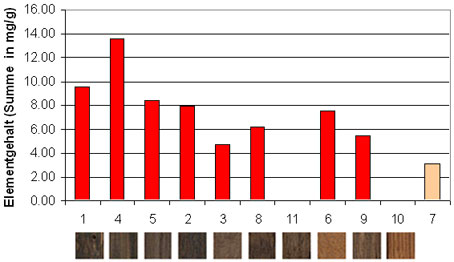

Abbildung 11: Elementgehalt (Summe) der Proben (gereiht nach

abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)

Die Summe der gemessenen Elemente zeigen

einen interessanten Zusammenhang mit der Rauchbarkeit (siehe Abb. 11): Gute

Rauchbarkeit ist beim Vorhandensein hoher Elementgehalte gegeben. Da diese

Reihung sehr gut mit den durch eine andere Methode bestimmten Aschengehalten

korreliert kann angenommen werden, dass keine wichtigen Elemente vernachlässigt

wurden. In manchen Proben könnten noch in sehr geringen Mengen Silikate

eingelagert gewesen sein die aber durch die gewählte Aufschlussmethode nicht

erfasst werden konnten. Die im Vergleich zum Aschegehalt niedrigere Summe des

Elementgehaltes kann durch die nichtbestimmten Anion erklärt werden. Bei der

Aschegehaltbestimmung liegen die meisten Metalle als Oxide vor, was natürlich

nicht ihrem Status im nativen Holz entspricht wo auch andere Gegen-Ionen

gefunden werden können.

Da vor allem die Elemente Eisen, Kalzium

und Magnesium zur Gesamtsumme beitragen (siehe Tab. 4), jedoch die Elemente

Kalzium und Magnesium generell im Holz enthalten sind (durch den Holzaufbau),

wird vor allem der Eisengehalt getrennt dargestellt (Abb. 12).

Wie schon erwähnt, ist vor allem die

Eisen-Gerbstoff-Reaktion für die Dunkelfärbung des Eichenholzes verantwortlich.

Dies wird von Fengel und Wegener (1989) auch für frisches Eichenholz

beschrieben.

D.h. in erster Linie wird die Farbe (in

Richtung dunkelgrau bis schwarz) durch die Eisenkonzentration der Umgebung, in

der die Eichenstämme lagerten (über Jahrhunderte bis Jahrtausende), beeinflusst.

Diese dunkle Farbe kann dann durch Abbauprozesse des Holzes durch – vor allem –

Bakterien wieder modifiziert werden. Diese zwei Prozesse zu trennen oder zu

quantifizieren ist – nach heutigem Wissensstand – nicht möglich.

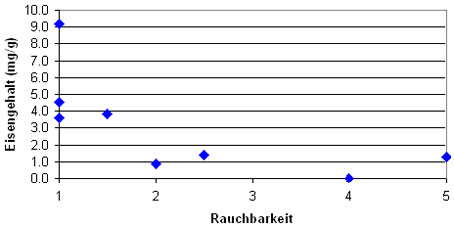

Die Abbildungen 12 und 13 zeigen den

relativ deutlichen Zusammenhang zwischen dem Eisengehalt und der Rauchbarkeit.

Die dunklen Hölzer weisen mehr Eisen auf und sind besser zu rauchen. D.h. es ist

hier eine Bestätigung der Farbgebung durch die Eisen-Gerbstoff-Reaktion zu

sehen.

Abbildung 12: Elementgehalt (Eisen) der Proben (gereiht nach

abnehmender Rauchbarkeit; Probe 7 = Bruyère)

Abbildung 13: Die Abhängigkeit der Rauchbarkeit vom

Eisengehalt (ohne Probe 7).

Zusammenfassung und

Schlußfolgerungen

Holz wird in ausreichend feuchtem Milieu über

Jahrtausende konserviert. Diese Umstände liegen einerseits in Flussschottern,

als auch in Mooren vor. Dies sind auch die zwei möglichen Fundorte für

Mooreichen-Holz. Unter weitestgehendem Luftabschluss kommt es nur zu einem sehr

langsamen bakteriologischen Abbau des Holzes (Rowell und Barbour 1990). Ist der

Luftabschluss allerdings nicht immer ausreichend gewährleistet, kann es auch zum

Abbau des Holzes durch Pilze bzw. Moderfäule kommen. Schon vor der Einschüttung

des Baumes, kann dieser durch Pilze angegriffen worden, und somit das Holz

beeinträchtigt worden sein.

D.h. das erhältliche Mooreichen-Holz

kann in seiner „Qualität“ sehr stark variieren. Dieses Projekt wurde

durchgeführt um eine Abschätzung der Brauchbarkeit des Holzes für den Pfeifenbau

im Vorhinein machen zu können.

Das Alter des Holzes ist stark variabel.

Die Radiokohlenstoffuntersuchungen brachten Ergebnisse zwischen 1300 und 5000

Jahren. Dieser enorme Altersunterschied ist den Hölzern nicht „anzusehen“. D.h.

man kann auf Grund der Farbe etc. nicht das Alter des Holzes abschätzen.

Als wesentlichster Einflussfaktor für

die Rauchbarkeit zeichnet sich der Abbaugrad - und damit eng in Verbindung

stehend – die chemischen Eigenschaften des Holzes ab.

Dies wurde

durch mehrere Parameter bestätigt:

-

Die

Holzfarbe zeigt schon einen relativ guten Zusammenhang mit der Rauchbarkeit. Die

dunklen Hölzer (dunkelgrau bis schwarz) sind besser geeignet. Die dunkle Farbe

ist auf die Eisen-Gerbstoff-Reaktion, die vor allem für Eichenholz beschrieben

wird, zurückzuführen.

-

Die

Holzdichte ist für gute Rauchbarkeit hoch. Der höchste gemessene Wert liegt bei

880kg/m³; und somit höher als in der Literatur angegeben (615 - 760 kg/m³). Die

Rohdichtewerte von frischem Eichenholz variieren zwischen 430 und 960 kg/m³

(Wagenführ und Scheiber 1985). Die mögliche hohe Ausgangsdichte (vor der

Einschüttung) erklärt die hohen Werte der Mooreiche.

-

Auch die Parameter Quellung und

Feuchtigkeitsaufnahme hängen stark mit dem „Zustand“ des Holzes zusammen und

können vor allem durch Modifikation der organisch-chemischen Zusammensetzung des

Holzes beeinflusst werden. Jedenfalls weisen gut brauchbare Hölzer eine höhere

Quellung und vermindertes Wasseraufnahmepotential auf. Die höchsten Werte der

tangentialen Quellung entsprechen ungefähr den für frisches Eichenholz zu

erwartenden Quellungswerten.

-

Der

Aschegehalt des Mooreichen-Holzes hängt relativ stark mit der Rauchbarkeit

zusammen: Gute Rauchbarkeit ist bei hohem Aschegehalt gegeben

-

Der

Elementgehalt – vor allem der Anteil an Eisen – ist bei Hölzern mit guter

Rauchbarkeit hoch. Nachdem diese Hölzer auch eine dunkle Farbe besitzen, dürfte

dieser Umstand auch auf die Eisen-Gerbstoff-Reaktion zurückzuführen sein.

Kurz zusammengefasst kann man sagen,

dass hochdichte, dunkle Mooreichen-Hölzer gut zu rauchen sind.

Zitierte Literatur:

Fengel, D., Wegener, G. 1989: Wood.

Chemistry, Ultrastructure, Reactions. Walter de Gruyter, Berlin.

Rowell, R.M., Barbour, R.J. 1990:

Archaeological Wood. Properties, Chemistry and Preservation. Advances in

Chemistry Series: 225, American Chemical Society, Washington D.C.

Wagenführ, R. Scheiber, C. 1985:

Holzatlas. VEB Fachbuchverlag Leipzig.

Wien im Dezember 2008

© copyrigth 2009 - Prammer Josef –

Ungenach

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2009 by TECON GmbH

mit

freundlicher Unterstützung von Josef Prammer